文|清揚

編輯|清揚

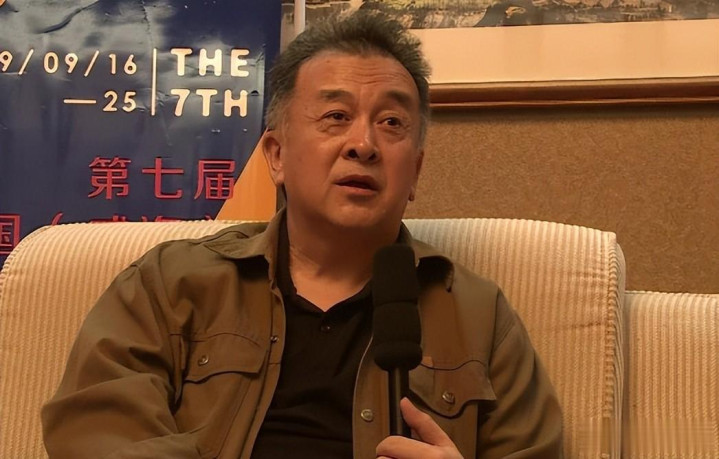

{jz:field.toptypename/}23次春晚承包幾代人歡笑,從曲藝名家到八一廠廠長,黃宏的人生曾一路開掛,卻在2015年驟然免職,自此“貪污”“個人品性問題”等標簽纏身。

可很少有人知道,遠離流量的日子里,他過得清醒又瀟灑,如今雖逐漸老去,但心境愈發通透,依舊活躍在舞臺上,有著對藝術最純粹的堅守。

黃宏近當年為何被突然免職?他如今的身體狀態怎么樣?

最純粹的堅守

大幕拉開,笑聲雷動,可大幕落下后,曾經那個站在舞臺中央逗笑全國觀眾的人,如今究竟站在哪里?

在關于黃宏的眾多敘事里,大眾的目光總容易被兩極分化的標簽帶偏。

一頭是23年登春晚的“小品王”,風光無限的八一廠廠長、少將軍銜獲得者;另一頭則是卸任后流言纏身的“失意者”,甚至是網傳視頻里那個需要人攙扶的“步履蹣跚的老頭”。

這兩種極端的影像交織在一起,模糊了真相的邊界,若我們撥開這些由情緒和流量堆砌的迷霧,去尋找真實的黃宏,或許線索并不藏在那些聳人聽聞的八卦標題里。

而是在那個名為“排練廳”的方寸之地,以及同行晚輩們只言片語的真實回憶中。

前段時間,一位許久未露面的青島籍演員黑妹,在談及電視劇拍攝時,無意間扯出了一段往事,為我們提供了一把解開黃宏“真實人設”的鑰匙。

在她的記憶里,喜劇圈的老前輩們性格迥異。

和潘長江合作,那是一種全然的省心,對方像個操心的大管家,連飯桌上點什么菜這種瑣事都包辦得妥妥帖帖。

提到已故的高秀敏,那是一種盤腿坐在炕上啃蘿卜的松弛感,哪怕到了排練場也像鄰家大姐一樣,不修邊幅卻自帶煙火氣,臨時救場都能靠著一股子接地氣的本能把戲托住。

但黃宏完全不同。

在黑妹的回憶里,和他搭檔演《家有老爸》,簡直像是在經受一場“魔鬼訓練”,如果說別人的排練是找感覺,黃宏的排練則是在做精算。

他不是靠天才去賭那個包袱響不響,而是把每一個笑點的時間軸精確到秒。

為了驗證一個段子的效果,他會帶著團隊到處“走穴”式演出,把還沒定稿的作品扔進真實的觀眾堆里 “摔打”。

哪個字說快了觀眾沒笑?哪句話節奏拖沓了笑聲稀了?

他就像一個拿著游標卡尺的工匠,根據底下的反應一點點修整那個看不見的尺寸,這種對節奏近乎偏執的掌控,讓當時年輕的黑妹感受到了一種如履薄冰的“嚴格”。

但也正是這種帶有壓迫感的工匠精神,讓后來轉戰話劇舞臺的她,明白了自己心中表演的 “生命線”。

喜劇從來不是張牙舞爪的鬧劇,而是精密的節奏藝術,這份刻在骨子里的 “較真”,樂魚體育官方網站其實從黃宏發跡之初就有跡可循。

內心深處的清醒與滾燙

很多人只記得1990年央視元旦晚會《超生游擊隊》里那個提著籃子的樸實丈夫,或者是春晚《打撲克》里借著名為諷刺實為幽默的精明路人,卻往往忽略了他本身就是個不走尋常路的“學院派”。

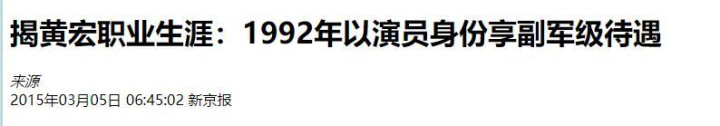

他不單單是哈爾濱曲藝世家走出來的孩子,師從山東快書藝人王兆麟學藝,更是一路從沈陽軍區文工團讀到了北京大學研究生。

早年實際學歷只有小學程度的他,曾咬牙拿下遼寧大學中文系哲學專業大專學歷,科科全優。

1986年,當大多數人還覺得他在說山東快書時,他就已經在嘗試把敘事融入表演。

那個拿了文藝星光獎冠軍的《賣掛歷》,還有那個雖然首戰春晚被斃掉的《左鄰右舍》,都在證明他不是在碰運氣。

甚至在他1989年帶著《招聘》第一次敲開央視春晚大門之前,他的腦子里裝的就不只是怎么把人逗笑,而是怎么把社會觀察揉進段子里。

這也是為什么后來的《擦皮鞋》能拿春晚節目評比三等獎,不僅僅是因為好笑,而是因為他 “捅” 到了那個時代的某些痛點。

然而,人生這出戲,高潮之后往往緊跟著最難演的轉折。

2012年,那是他藝術生涯與仕途的一個交叉口,當上八一電影制片廠廠長,對于體制內的演員來說,無疑是榮耀的頂點。

從專業技術3級文職干部轉為現役軍官,少將軍銜的晉升、權力的加持,讓他看起來似乎真的 “紅透了天”。

但到了2015年,一紙免職通知,瞬間引爆了輿論場。

有人信誓旦旦地說是“由于個人問題被帶走”,有人把這和他父親被調查的流言混為一談,甚至有人言之鑿鑿地宣稱這就是貪腐的下場。

當時官方給出的解釋是系統內部人事調整,金沙電玩城聲音微弱得幾乎被淹沒在吃瓜群眾的喧囂中。

人們似乎更愿意相信一個“眼看他起高樓,眼看他樓塌了”的悲劇劇本,因為這更符合大眾對“權力更迭”的獵奇心理。

伴隨著職位變動而來的,是對他身體狀況的過度解讀,這種審視直到最近兩年依然存在。

網絡上偶爾會流出一些模糊的視頻片段,畫面里的他頭發花白,身旁有人攙扶。

于是,“步履蹣跚”、“晚景凄涼”、“靠人攙扶度日”的標題黨文章再次滿天飛,但事實真的如此嗎?

如果把視線拉回2024年和2025年的現實時間線,你會看到一個截然不同的畫面。

不存在真正的退場

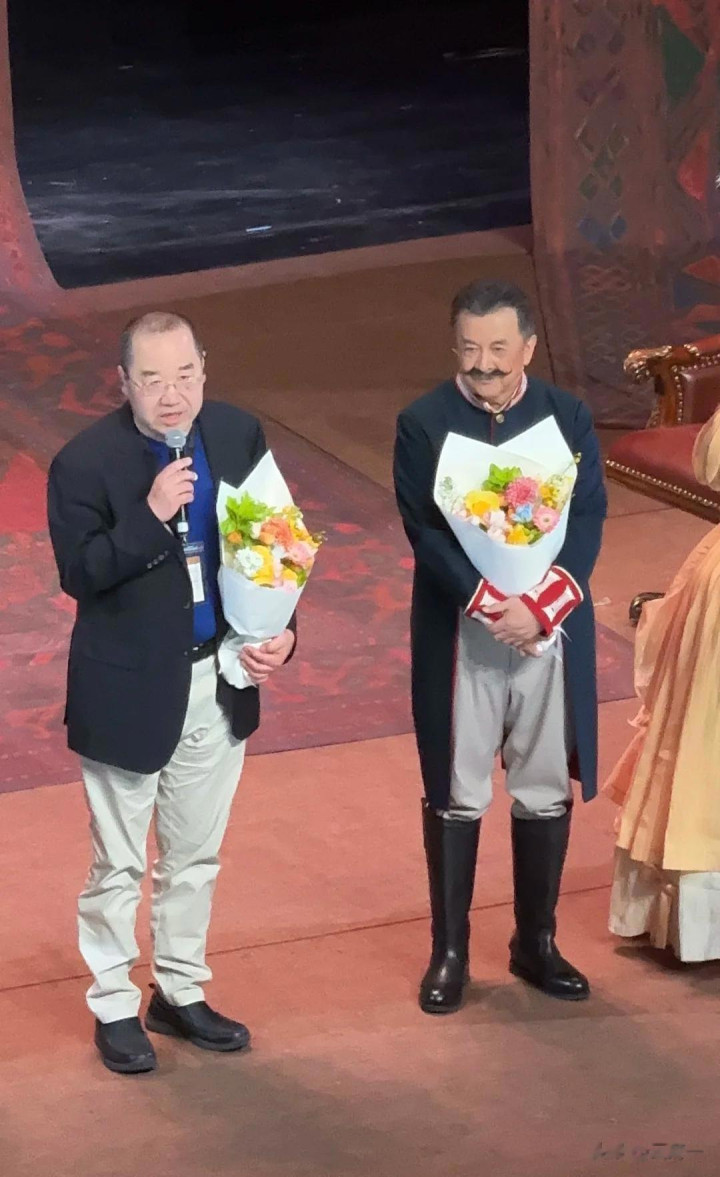

已經65歲的黃宏,并沒有像傳聞中那樣躺在病榻上,反而一頭扎進了對他體力和腦力要求最高的舞臺劇領域。

作為舞臺劇《魔幻時刻》的藝術總監和特邀主演,他依然活躍在全國巡演的第一線。

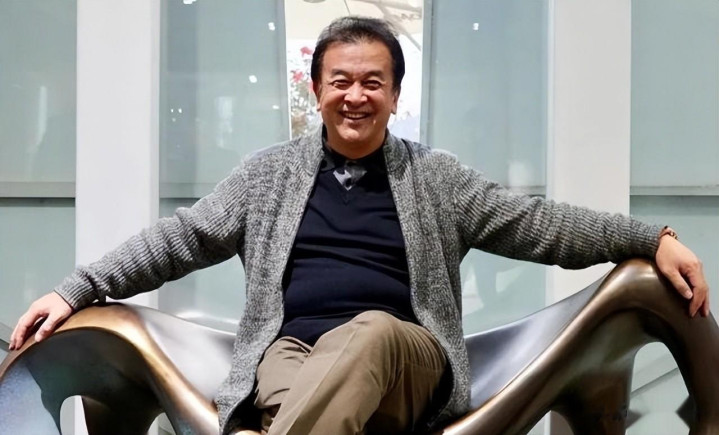

在那些沒有濾鏡的現場活動視頻里,他確實老了,頭發白了,腿腳也有了歲月帶來的不便,但聲音依然洪亮,臉色紅潤。

至于個別鏡頭里旁人的“攙扶”,既是活動時擁擠人群中對長輩的禮節性護送,也兼顧了他年事已高腿腳不便的身體需求,不是生活不能自理的證據。

那些認為他“落寞”的人,恐怕低估了一個老藝人對手藝的執著。

在這個流量為王的時代,那么多老牌明星擠破頭去上綜藝、做直播帶貨,甚至不惜扮丑來博取年輕人的關注,可黃宏選擇了另一條更寂寞的路。

在離開春晚這個全民矚目的聚光燈后,他沒有利用剩余的名氣去快速變現,而是選擇回到那個最考驗“真功夫”的話劇舞臺。

舞臺劇不像電視節目可以剪輯,沒有后期加的罐頭笑聲,演員站在上面,這一秒觀眾笑沒笑,下一秒節奏斷沒斷,反饋是即時且殘酷的。

在《魔幻時刻》里,他和鄭云龍這樣的年輕演員同臺飆戲,不是簡單的“老帶新”做個樣子,而是實打實地把幾十年的功力亮出來。

就像當年黑妹感受到的一樣,他依然在死摳節奏,依然在打磨每一個反應。

對于他來說,名利早已是過眼云煙,能夠在舞臺上聽著觀眾最真實的呼吸聲,看著臺下年輕演員在自己的點撥下開竅,這種成就感遠比掛著一個廠長的頭銜要來得實在。

外界還在爭論他是因病隱退還是因錯被貶,他卻用實際行動給出了回應,不辯解,不賣慘,也不跟風。

他甚至懶得去辟謠那些關于身體的傳聞,因為在劇場的聚光燈下,那個中氣十足的臺詞一出口,謠言就不攻自破。

回看這半生起落,從《超生游擊隊》的紅極一時,到身居高位的風光,再到如今歸于平靜的舞臺耕耘,黃宏其實一直都在做一件事,把“活兒”做細。

無論是在央視一號演播大廳,還是在如今的各大劇院,他遵循的依然是那個最樸素的道理。

不管是潘長江那樣的“大家長”風格,還是范偉那樣的“穩重”路線,亦或是他自己的“嚴師”做派,殊途同歸,最終都是為了伺候好臺下那雙看戲的眼睛。

所謂的“晚景落寞”,不過是看客們強加的唏噓,對于一個真正熱愛表演的人來說,只要還沒告別舞臺,就不存在真正的退場。

筆者觀點

其實,當年被免職的黃宏,并沒有落幕,只是換了一條賽道。

從喧囂的春晚回歸到純粹的戲劇,這種不被名利場裹挾的清醒,何嘗不是一種更高級的“紅”。

在這個花無百日紅的娛樂圈,與其去揣測那些真假難辨的官場沉浮和健康八卦,不如去劇場看一場他的戲。

在那里,沒有被神化也沒有被妖魔化的黃宏,只有一個對著臺詞、卡著秒表、依然想把笑聲留給觀眾的老手藝人。

畢竟,對于演員而言,作品里的節奏對了,人生的大節奏也就亂不了。

備案號:

備案號: